株式会社オーシャンアイズは、パターン認識と海洋シミュレーション・データ同化などの最先端情報技術を活用し、持続可能な海洋利用の実現を目標に、サービス開発・提供する技術ベンチャー企業です。事業のきっかけとなったプロジェクト開始から10年余りが経過し、2025年現在、オーシャンアイズの活動は日本を拠点に世界へと大きく広がりつつあります。

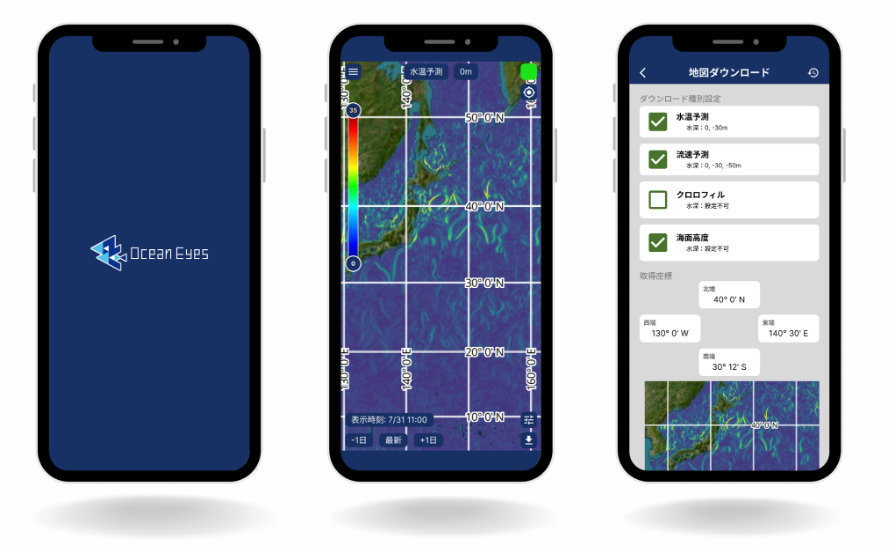

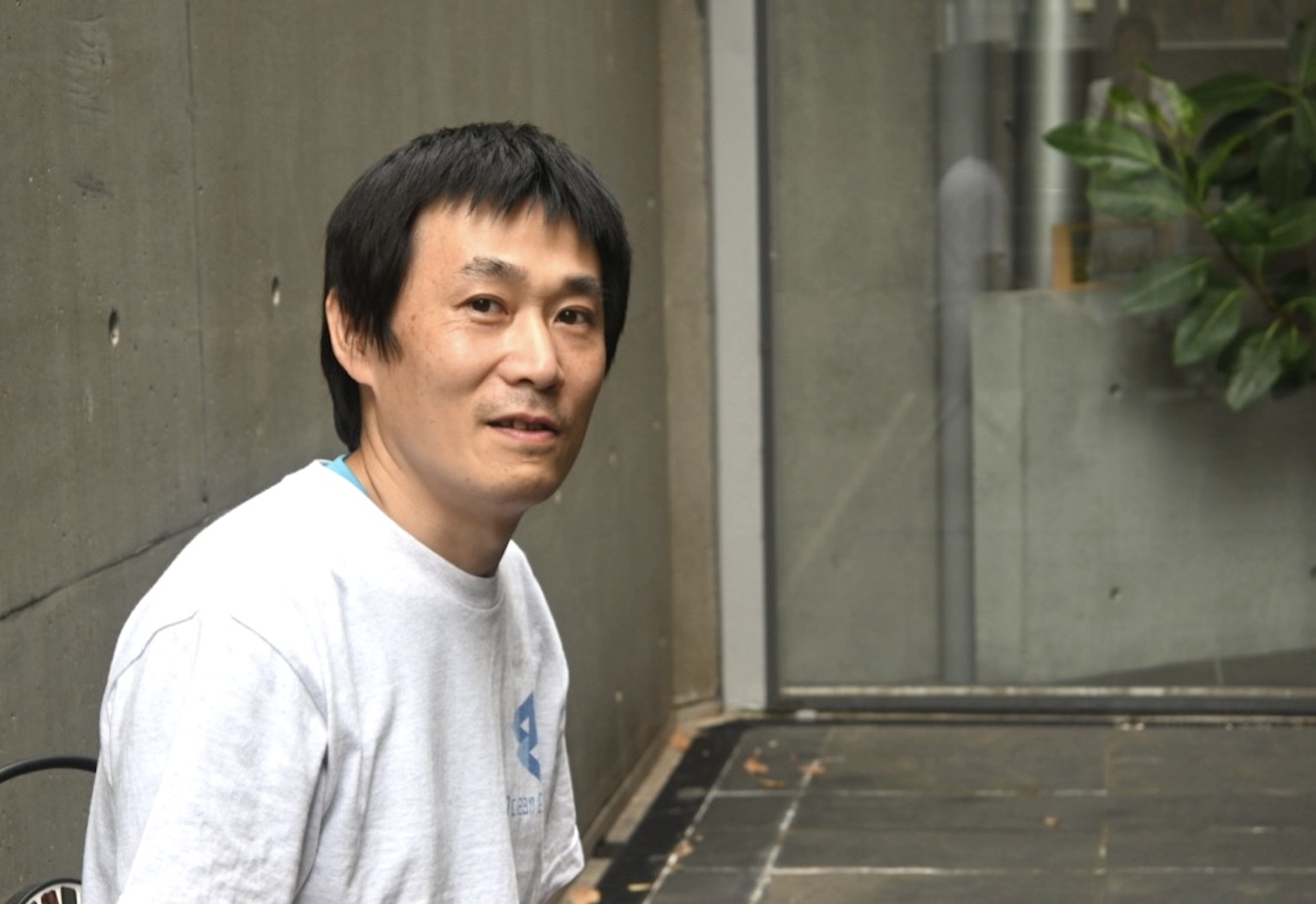

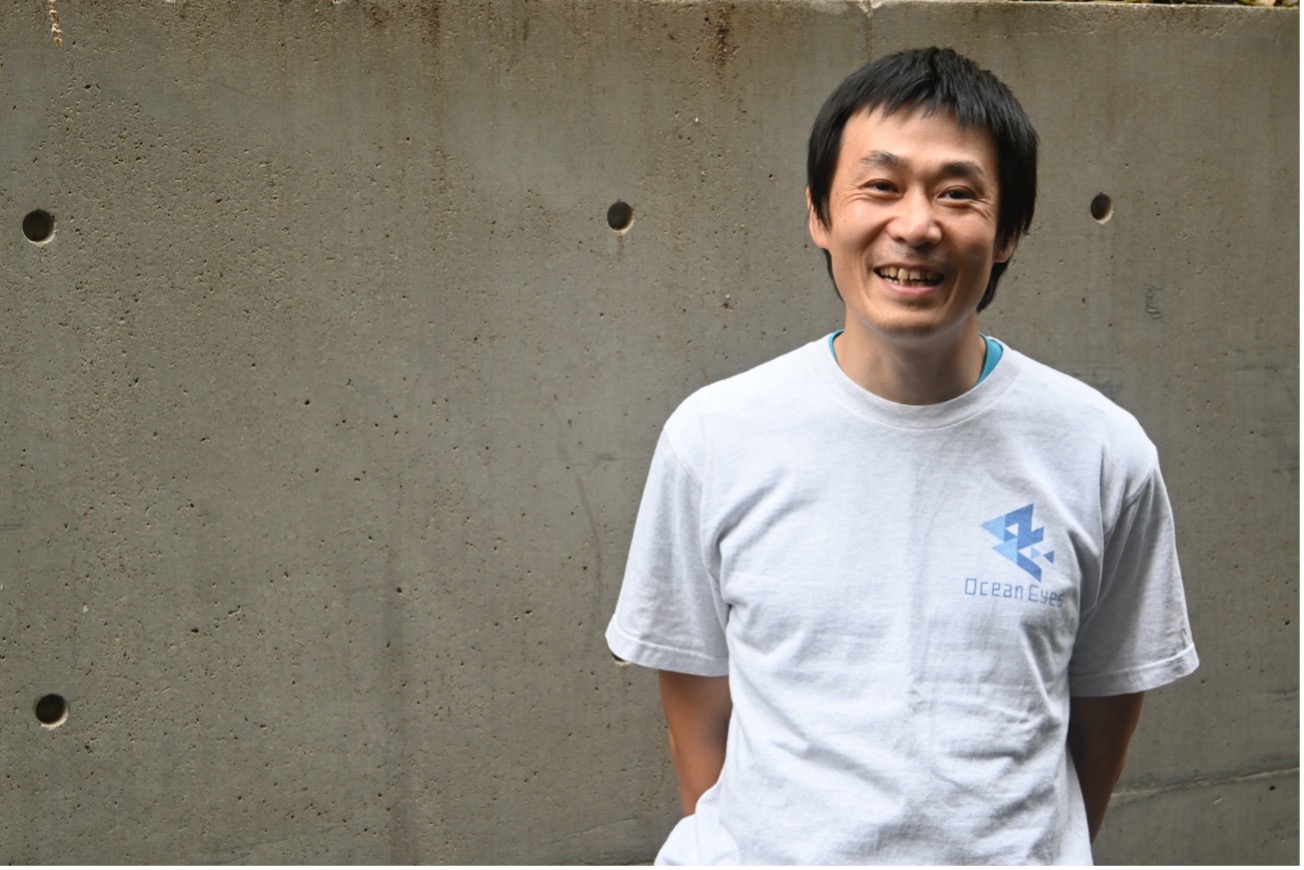

そこで、オーシャンアイズの今の活動状況や大切に思っているキーワード、海外展開やサービス利用者、オーシャンアイズのサービスの根幹ともいえる「海洋とデータ」についての現状と展望まで、改めて私たちの考えや取り組みをトップメッセージとしてお届けします。サービスをご利用いただいている方はもちろん、導入を検討されている方、また「海洋×AI」「海洋×機械学習」「海洋×データ活用」といったテーマについて関心をお持ちの方に向け、代表取締役の田中裕介が幅広く語ります。

東日本大震災被災地の漁業を、データ活用で復興支援

── オーシャンアイズCEO田中さんは、前職の海洋研究開発機構で海洋データ同化システム開発などに従事されていました。漁業に関わるきっかけとなったことを教えてください。

田中:私が漁業に関わり始めたのは、東日本大震災で被害を受けた三陸沖の漁業を復興するプロジェクトがきっかけです。災害のため、何もかもが無くなってしまったという方が多い中で、サイエンスの力を使って、より効率的に、漁業を震災前よりも良いものにしていこう、という研究プロジェクトでした。その時は沿岸復興が対象でしたので、海洋研究者として養殖の復興支援に関わらせていただきました。

これまで漁業経験者の経験値や感覚頼りでやってきた部分に、データ解析した結果から「こうした方が、成長が早い」「品質が高くなる」ということを、数値で具体的にお伝えする。その結果として収入が増えることで、現場の方にも納得していただく、ということをやってきました。

漁業そのものが復興しても、収入が減れば漁業従事者は減ってしまいます。また収入が減ってしまうと「魚を獲る量を増やそう」と考えてしまいがちですが、これでは漁業そのものとして良くない方向、極端に言うと例えば、乱獲に繋がってしまいます。データ利活用を進めることは環境という側面から漁業に貢献することが出来ますし、またデータ解析精度が上がって収入が上がれば「業」としての持続可能性を高めることにも繋がります。

漁業に関わる方々にただ「データを利用した方が絶対いいですよ」と言うのではなくて、改善点を数字でしっかり示して、結果的にちゃんと収入に結びつくことで納得していただく。こういうことを、オーシャンアイズでもやっていかなきゃいけないと思っています。

今、世界から求められるのは「持続可能性」というキーワード

── オーシャンアイズの事業内容、また大切にされているキーワード等について、ご紹介をお願いします。

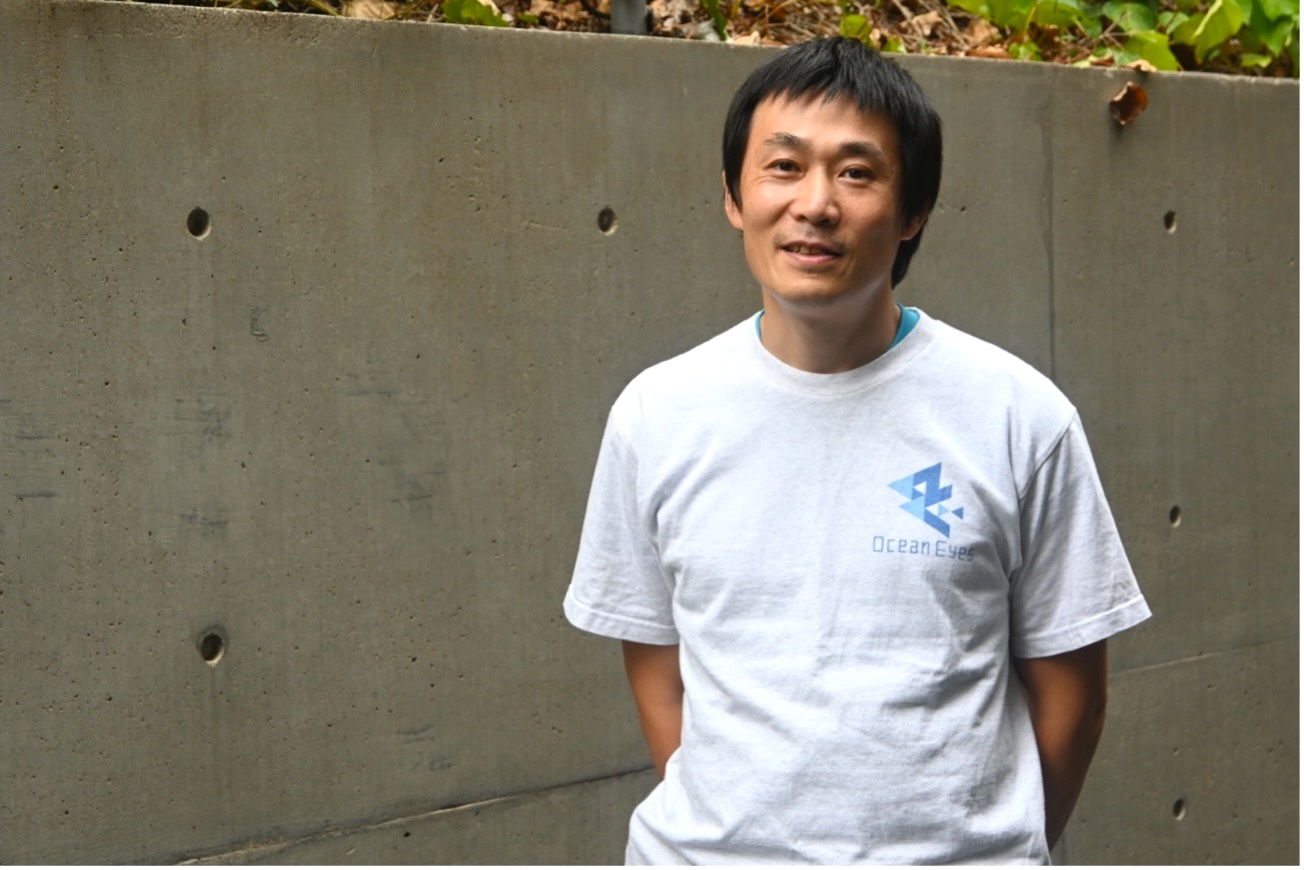

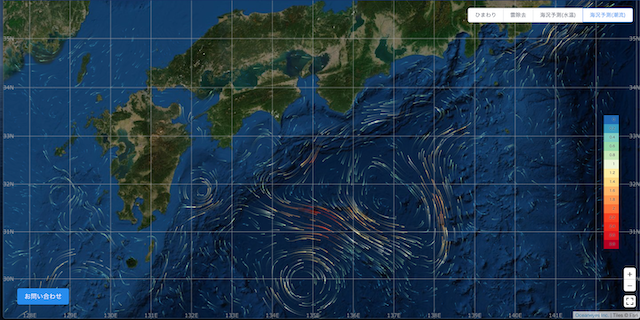

田中:オーシャンアイズのサービスというのは、漁業をされている皆さんがより良く魚を獲ることが出来るようになるための「漁場予測」「海況予測」です。

このような説明を展示会や講演ですると、まず聞かれるのが「乱獲にならないですか」という質問です。日本だけを見ていると、基本的に漁業者も減っているし漁獲量も減っているので「魚はどんどん獲ればいい」と思われているところがありますが、海外に行くとそれでは通じない部分がある。

その上で、「持続可能性」ということが、今すごく求められている、注目されているキーワードだと思っています。

漁師にとって経済的で、かつ決められた漁獲量の中で利益を最適化する、という意味では、同じ量ならより大きい個体をとったほうが高く売れます。私たちが提供するデータ解析を参考にすることで、より大きい個体を獲ることができれば、それは「収入」というメリットになる。また海洋資源という側面からは、大きい個体、つまり成魚だけ獲っていければ、次の世代の魚を育てることができますので、漁業そのものの持続性を担保できます。

「持続可能性」というキーワードは、海外展示会に行くと、特に、すごくよく聞かれます。「自分はサステナビリティを大学で研究しているんです」という学生さんが、わざわざオーシャンアイズのブースを見つけてきてくれたりもしました。オーシャンアイズのサービスが、何故、漁業事業者さんから求められているのかも、ここに繋がっていると感じます。

日本から、世界へ。インドネシア海域も対象に、海況予測アプリをリリース

── オーシャンアイズは海外展示会への出展も積極的に行っています。海外展開について、現状を教えてください。

田中:2025年はヨーロッパ最大のスタートアップ&テクノロジーイベント「VIVA TECHNOLOGY」や、ジャカルタ開催の「第10回AP2HI全国会議」にブース出展し、日本で開催されている関西万博でも登壇の機会をいただきました。また、2025年度のJAXAの宇宙基金でインドネシア海域を対象にしたプロジェクトが採択され、海況予測データを見ることが出来る無料アプリ「OEView」をリリースしました。まずはPoCというフェーズではありますが、大きな一歩になったんじゃないかと思います。

今はインドネシアでの事業展開に力を入れていますが、オーシャンアイズはインドネシアを含めた東南アジア全体を広く対象地として捉えています。東南アジアでは、このような漁場予測サービスそのものがゼロというところからスタートしていますので、「とりあえず、出せるものを出してみよう」というところですね。

田中:インドネシアは、日本とは違う危機感から、オーシャンアイズのアプリ利用に積極的です。

まず、近年これまでの漁場で漁獲規制されつつあることで、漁業のやり方を新しくしないといけないという課題があるようです。また、インドネシアはエルニーニョ現象・ラニーニャ現象の影響をモロに受ける海域で、このせいで急に漁場が変わって魚が獲れなくなってしまうんです。様々なデータを見ている我々には、漁場が変わったことが分かるんですが、現場の人はデータを持っていないので「魚が獲れない!」と慌ててしまうんです。

日本で「漁場ナビ」というサービスを出した時には、日本の漁師さんたちから水深ごとの水温について色々コメントを貰いました。獲る魚によって、見たい水深が違うためです。一方インドネシアでは、今のところ海面の水温だけを見て色々なことを判断しているということでした。そこで、アプリ機能の活用についても、海面の水温からクロロフィルを読み解く、というようなところから、ひとつずつ使って頂くように進めていくつもりです。

オーシャンアイズ「海況予測」に期待される、漁師の知識・技能伝承という役割

── 「サービスを使いたい」とオーシャンアイズに問い合わせしてくる方は、どんな方でしょうか。

田中:弊社への問い合わせは、実は、若い方達から来ることが多いです。若い人は「使えるものがあるならなんでも使いたい」「データがあるなら、自分も使ってみたい」という意識が強い。また、インターネットが普及してから社会人になっているからか、「ウェブサイトから問い合わせする」ということに対するライトな感覚があるというか……とりあえず聞いてみよう、というところがあるように思いますね。

問い合わせいただく方の傾向として、まず挙げられるのは、漁業に新規就業をした方。Iターンで漁業に従事することになって、なかなか周囲に気軽に漁場等について相談できる環境がない、というような方ですね。周りに漁業に就業している人がいれば、その知り合いにどうすればいいか聞けばいいですが、それが出来ない環境の方からの問い合わせが多い印象です。

漁師の技能伝承という点については、海外の展示会出展時にも取材を受けたことがあって、注目されているポイントのひとつだと思います。高齢化している専門家たちの経験や感覚で「こうすればうまくいく」といった、これまで暗黙知だったものを数値化しておくことによって、次世代に引き継げるのは、やっぱり大きいことですよね。

技能を伝えていくことに危機感を持ってらっしゃる経験者から、ご連絡をいただくこともあるのですが、残念ながら数は多くありません。でも今後、経験者のデータが集まってくれば、若い方への技能伝承という業界課題についても、オーシャンアイズは何かしらの役目を果たせるのではないかと思っています。

「現場のデータ」を集めることの重要性、そして難しさ

── 漁業経験者からデータを集めるのが難しい、というお話がありました。デジタル機器が一般に普及してきた今も、海洋や漁業に関するデータというものは、集めるのが難しいものなのでしょうか。国によって状況は違いますか?

田中:デジタルデバイスが普及したからといって、海洋に関わるデータを集められているかというと、集められていないのが現状です。国によって色々な事情や課題があって、ヒトコトにまとめることはできないのですが……解析するために使える、使いやすいデータを取れていない、というのは共通しています。これは、1人一台ケータイを持っているような国でも、デバイスが行き届いていない国でも、状況は同じですね。

オフィシャルには、国が出している海洋データや研究プロジェクト等で調査船が行った場所のデータというものがあり、公表されています。オーシャンアイズとしてはもちろん、予測のための学習データとして参考にはしています。ただ、その地域の実態を正確に表しているのかどうかはわからないですし、細かいところは省かれて公表されている、ということもあるかと思いますので……やはり「現場のデータ」を自分たちで集めるということが、とても重要になってきます。

「現場でデータを取る」と言った時には、結局、データを取るのは「現場の人」なんですよね。「現場」にいるのは誰かというと、アプリ開発者や研究者ではなくて、漁師さんや船乗りという方々なわけです。その方達から見れば、今は「海洋データをとる」という事に対してのメリットやインセンティブが無いので、この状況は当たり前かもしれません。

海洋の調査船・研究船というものはあるのですが、これがまた、非常にお金がかかるもので……1日稼働するために、だいたい1千万円くらいはかかると言われています。ですから、調査船で目的のものを測ることを気軽にするのは、なかなか、非常に、難しい、というのがありますね。

今は、現場のデータをご提供いただくことが難しいことが多いのですが、この現場データを拾っていくということは、すごく大事なことだと思っています。少しでも多くデータを集めて解析を回すことが、海洋資源そのものについてよく分かることに繋がっていきます。オーシャンアイズでは、現在サービスを提供させていただいている漁業事業者さん達とも協力しながら、漁業に関するデータを集めることそのものについても取り組みを進めています。

国際連携のもと取得されている膨大な公開海洋データと、その限界

── 今オーシャンアイズが提供している海況予測サービスは、公開データを用いたものとなっています。利用データについて、具体的な内容を教えてください。

田中: 衛星データは基本的には公開されていて、自由に使うことが出来ます。その他には、自動測定のできる海洋観測ブイ(Argoフロート)が国際連携の元で開発されて、世界中の海に配置されています。およそ3,000個のブイが数年間流されていくのを測定していて、そのデータはリアルタイムで公開されています。

── ということは、波の流れに身を任せた、いわば「狙ってとっていない」データが多いのでしょうか。

田中:もちろん、予算が付けば(笑)、自分が知りたい場所に行って、知りたいものを測ることもありますよ! ただ、国際的な枠組みの中で流れているデータは、海流に任せて運ばれているか、逆に「この場所で」と決まったポイントでデータをとっている感じですね。

例えば観測ブイは、CTDというセンサーで電気伝導度(塩分)・水温・水深を測ることが出来るのですが、深さ方向には1メートルごとに水温を測るように設定されています。だいたい10日に1回、海面から1,000メートル下まで潜っていって、また海面に戻ってくるんですが、海面に出てきたタイミングで、衛星通信経由でデータを送信しています。

── 3,000個のブイで、世界の海をどのくらいカバー出来ているのでしょうか。

田中:「全世界に3,000個」って多いように感じるかもしれませんが、海ってめっちゃ広いので、これでカバーできるのはだいたい300km四方に1個くらい。日本本州全体は4個程度のブイで測っています。でも日本海側は配置が少ないという偏りがありますし、しかも、これで測れるのは外洋だけ。瀬戸内海というような内海は、全然、わからないんです。

都市生活圏から近い海のことって、よくわかっていると思われがちですが、近すぎて、人間が多すぎて測れないんです。例えば「瀬戸内海の真ん中で水温を測る」というのは、「車がビュンビュン走っている高速道路のど真ん中で、気温を測る」っていうのと、ほぼ同じ感じなので、海上保安庁としてはそんな危険なことを許可出来ないですよね。

捨てられているデータも丁寧に拾い、同時に「利活用」を考えることで世界が変わる

── 瀬戸内では日々たくさんの船が行き交っていて、定期運行船に乗る機会も多いです。このような船舶データを利活用する、なんて可能性があったら、面白そうです。

田中:内海、外洋に限らず、定期運行船の航路のデータを解析することができたら、本当に全然状況が違ってくるんじゃないか、と思いますよ。

海上保安庁が運用している航行支援システム「AIS」に提供しなければいけない船舶情報というものはデータとしてありますし、船内に残っている可能性もあります。またその他にも、船の運行に際して必要で測って、取得しているデータというものが、実は沢山あるんです。これを解析データとして利用する、そんな可能性は充分あると思っています。

例えば、船のエンジンの冷却水を取り込む取水口というものがあるんですが、エンジンに関わるところなので水温は絶対に測っているんです。あと、マストの先には絶対に風速計が付いています。また機関室にも、エンジン故障予測のために、何かしらのセンサー等がついています。そういう機器から読み取れるデータは、当の事業者さんにとっては「その瞬間」だけ確認すればいいもの。だから、その場で、目で見るだけで、数値の記録はしていなかったり、記録していたとしても短期で捨ててしまっているんです。

それらを集めてくるだけで、全然、解析状況は違ってくると思います。

── オーシャンアイズが「海洋データの利活用」といったとき、漁業現場だけでなく、広く海洋・海運事業者の皆さんがお持ちのデータも、視野に入るということですね。観測当事者が「データ」と認識していないようなところに、“お宝データ”が沢山ありそうです。

田中:もし「今こういうデータがあるけど、何に使えるのかわからない」という事業者さんがおられたら、是非お声かけいただきたいですね。データが何に使えるか考えるのはオーシャンアイズの得意とするところなので、お持ちのデータから一緒に考えることからさせていただくことも出来ます。

もし今、記録をデジタル化出来ていないのであれば、まず記録するところ、デジタル化するということから必要かもしれません。でも「データ利活用」というのは、たぶん、そういうところから始まるんだと思うんです。今は便利なツールが色々ありますから、センサーの数値を定期的に写真撮影するだけで、あとは自動でテキストデータにするとか、人手をかけずにデジタル化する方法はいろいろ考えられます。

ただ、ここで重要になるのは、データを拾うことと並行して「利活用」についても検討する、ということです。

「何かしらにセンサーを付けてデータを取得してみよう」というプロジェクトは、見回してみるといろいろあるのですが、取ったデータをどうするかという議論が無いまま進んでしまうことが多い。そうすると、プロジェクト終了後にはデータ取得の意味が無くなってしまいますから、続かないですよね。活用面についてちゃんと検討しながらデータ取得を進めていき、これまで捨てていたデータが利益を生むようになっていけば、データをとり続けることが事業者にとって明確なメリットになります。

理想としては、私たちオーシャンアイズがデータ提供者にお金を払い、そのデータに付加価値をつけて他の人に提供して、お金が回っていくようになること、更に将来的には、海洋データのマーケットそのものが育っていくということになっていくと、一番いいなと思っています。

インタビュー制作・編集:合同会社二馬力

撮影・文:かのうよしこ